[글='소금불' 김진수 잼아이소프트 대표] 그야말로 대작 러시의 시기다. 신형 콘솔과 차세대 그래픽카드 출시까지 겹쳐서 게이머들은 행복한 비명을 지른 채 지갑을 털리고 있다. 허나 만만치 않은 AAA게임들의 가격 때문에 신중함을 갖추는 것 또한 게이머의 덕목이 됐다.

대작게임은 거액의 제작비를 회수하기 위해 흥행의 모범답안만 답습한 게임 디자인이 나올 확률이 크다. 마치 진부한 클리셰 범벅의 헐리웃 팝콘 영화와도 같다. 설레는 마음으로 갓 인스톨한 게임을 플레이하지만 몇시간도 못 가 금세 흥미는 떨어지고, 그 나물의 그 밥 같은 지겨움이 느껴진다.

플레이어는 드라마의 몰입을 포기하고 유치한 버튼 찍기 화면에 집중해야 된다. 끔찍한 이벤트 컷씬 복습을 피하려면 단 한 번의 미스도 용납해선 안 된다. 단순히 '청기 올려, 백기 내려'를 하려고 거금을 주고 게임을 산 게 아닌데, 짜증만 솟구치고 혈압이 오른다.

이 탐정모드는 언뜻 보면 대단하고 흥미로운 플레이 같아 보인다. 허나 막상 상황에 맞닥뜨리게 되면, 위쳐 센스를 켜고 반짝이는 뭔가의 앞에 서서 기계적으로 버튼을 연타하며 잔여 퀘스트 숫자를 채우는 경우가 많다. 단순한 스토리 전개를 탈피하고자 많이 활용되는 방식인데, 어설프게 탐정 흉내를 내느니 차라리 'CSI' 드라마 한 편 보는 게 낫겠다는 생각도 든다.

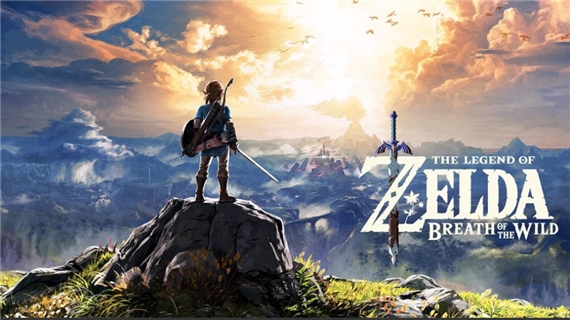

무작정 광활한 초원 한 가운데에 플레이어를 떨궈 놓는 게 자유도를 보장하는 게 아니다. 플레이어의 다양한 행위에 따른 상호작용의 즐거움이 게임 월드에 자연스럽게 녹아 있어야 된다. 그러나 이 부분을 간과하고 '오픈월드' 딱지를 붙인 채 홍보에만 열을 올리는 허접한 게임들이 많다.

그리고 거대한 스토리 줄기에 서브 스토리가 자연스럽게 실리지 못하고 흐름의 템포만 깨트리는 원흉이 되기도 한다. 당장 나라가 위기에 닥쳐서 갈 길이 바쁜데, 뜬금없이 주인공의 옷깃을 잡으며 연애편지 배달을 부탁하는 총각 NPC의 등장은, 심각한 존재론적 고찰만을 유발한다.

고작 능력치 한 칸 찍으려고, 뒷산에 놀고 있는 늑대 10마리 가죽을 어렵게 공수해서 돌아오면, 배은망덕한 의뢰자가 또 가만 놔두질 않는다. '미션완료' 도장은커녕 의뢰자 주둥아리에서 또다른 하위 퀘스트가 줄줄이 튀어나와, 이용자의 할 일 목록에 덕지덕지 들러붙는다. 이쯤 되면 차라리 게임기를 끄고 심부름 센터 일을 하며 좀더 풍요로운 현실을 가꾸는 게 더 낫다는 생각까지 든다.

컴퓨터 기술의 발전으로 좀 더 자연스러운 캐릭터와 연출이 가능해지면서, 작품성의 비중이 커지기 시작했다. '하프라이프', '메탈기어' 같은 심도 있는 스토리 텔링을 갖춘 게임이 나오면서 이런 가능성은 증폭됐다. 때론 단순한 전쟁영웅상에서 벗어나 진지한 목적의식을 지닌 캐릭터도 등장했지만, 여기에 늘 따라다니는 하나의 괴리감이 있었다.

대작 액션게임에 흔히 등장하는 웃기는 사례 하나를 살펴보자. 따듯한 인상을 지닌 여주인공은 동료와 농담 따먹기를 하며 고대 유물을 털고, 때론 마을 아이들에게 자상한 모습도 보인다. 그러다가 때때론 비정한 킬링머신으로 돌변해 단박에 보초병A의 목을 그어버린다.

주인공이 쓸고 지나간 자리에는 그저 끔찍한 비명소리와 자상으로 얼룩진 시체만이 뒹군다. 선량한 아가씨와 포커페이스 암살자, 두 가지 정신상태를 자유자재로 전환하는 모습을 보면, 다중인격이 아닌가 하는 의구심마저 든다.

또한 게임성을 강화하다 보면 장르의 주제가 흐릿해질 수밖에 없다. 게임 플레이의 단조로움을 피하기 위해 성장 시스템을 도입했는데, 공포와 경외의 대상이 될 법한 미지의 괴물들이 만렙을 찍은 주인공과 오붓하게 맞짱을 뜨는 상황이 벌어지기 일쑤이다. 대표적인 사례로 정통 호러 어드벤처로 출발했다가 액션게임으로 변질된 '바이오해저드'를 들 수 있겠다.

어쩌면 '게임 스토리=포르노'라고 외친 존 카맥('둠'의 아버지)이 일리 있어 보인다. 이도 저도 아닌 스토리속에서 갈팡질팡하는 주인공보다, 시종일관 묵직한 샷건 한 자루로 악마들을 토벌하는 마초의 활극을 보는 게 더 나을 수도 있다. 우아한 작품성을 기대하는 게이머라면 대작게임보다 실험적인 시도가 활발한 인디게임을 살펴보는 것도 좋겠다.

아무리 창작욕구로 불타는 크리에이터라도 10년 이상 같은 시리즈의 작품을 만들다 보면 염증을 느낄 수 있다. 그러나 돈만 보는 회사 경영진은 지겹게도 시리즈를 이어 나가길 독촉한다. 흥행의 짐을 짊어진 게임감독에게 시리즈를 매듭짓고 박수를 받으며 떠나는 영광을 누릴 권리따윈 없다.

행여 감독이 회사를 박차고 나가도 시리즈 간판은 그대 유지되고 대형 제작사의 째째한 밥줄로 재활용된다. 그 회사의 후임들이나 얼치기 외주개발사에게 맡겨진 프랜차이즈 게임의 후속작들은 그 퀄리티가 한심한 경우가 많다.

원작의 인지도에 기대 안이하게 만들었다가 망한 게임도 많다. 영화 개봉일에 맞춰 나오는 게임들은 대부분 마감에 쫓겨 완성도가 떨어지는 일이 비일비재하다. 수많은 명작 재패니메이션의 판권을 거느리고 있던 반다이남코(前 반다이)도 한때는 '쿠소쓰레기게임공장'이라는 혹평을 받았다. 방대한 세계관과 하드보일드한 전쟁 판타지로 유명한 '워해머' 시리즈의 게임즈 워크샵도 게임사업과 관련해선 신통치 못했다.

'게임의 핵심은 재미'라는 단순한 진리를 망각하고, 원작의 캐릭터와 스토리 연출만 잔뜩 신경썼다가 망한 사례는 최근에도 찾아볼 수 있다. 원작의 흥행버스에 무임승차하려는 게임들이 많으니 유심히 살펴봐야 한다.

업계의 아둔한 권력자들이 창작자의 권한까지 간섭해 시리즈 고유의 게임성까지 말아먹는 케이스도 많다. 대중성을 강화하라는 EA 경영진의 압박에 어두운 게임 테마 주인공의 공황장애를 포기하고 과금요소를 넣었다는 '데드스페이스3' 개발자(벤 워낫, BEN WANAT)의 인터뷰는 이런 점을 잘 나타낸다. SF 호러액션명작으로 유명한 이 시리즈의 최신작은 호러가 옅어졌다는 혹평을 받고 결국 불명예스러운 은퇴를 맞이했다.

막대한 제작비를 보전하기 위한 비지니스 모델을 넣는 건 이제 자연스러운 일이 됐다. 그러나 페이투윈(Pay to Win), 쪼개 팔기, 랜덤박스 등 온갖 상술로 범벅이 된 게임을 보고 있으면 졸렬한 야바위판이 생각난다.

'스타워즈' 팬들의 기대를 한껏 받았던 '배틀프론트' 2탄은 '스타워즈의 탈을 쓴 카지노'라는 수식어까지 얻으면서 최악의 이용자 반응을 이끌어냈다. 이 게임 또한 좋은 퀄리티를 갖춤에도 불구하고 윗선 경영진 때문에 이미지를 말아먹었다. 이런 게임계의 적폐들에게 돈을 뜯기기보다 원작을 N차 감상하는 것이 더 정신건강에 이로울 것이다.