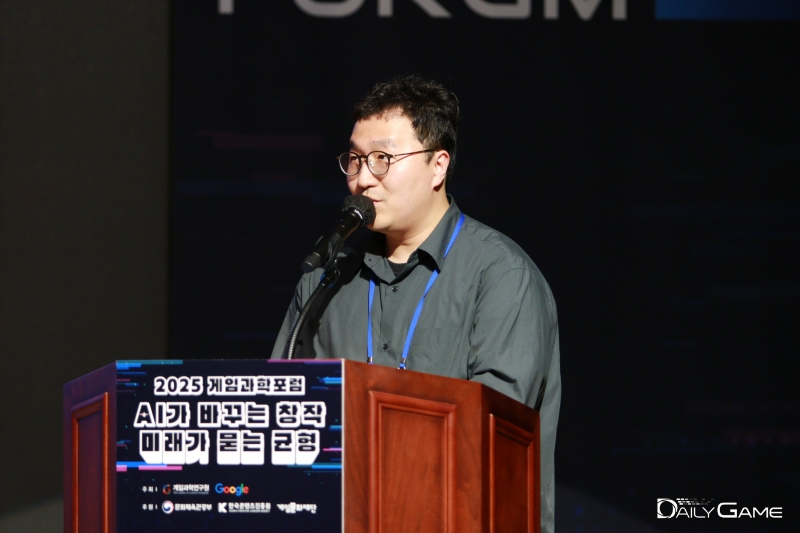

게임과학연구원과 구글코리아가 공동 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원·게임문화재단이 후원한 '2025 게임과학포럼'이 26일 서울 서초구 국립중앙도서관 국제회의장에서 열렸다.

엔씨소프트 나규봉 팀장은 역시 생성형 AI가 게임 개발을 돕는 도구로서, 창의성을 확보할 수 있는 시간을 벌어주는 역할로 정의했다.

이어 그는 AI의 한계에 대해서 "AI는 어디까지나 보조 도구로 남아야 한다. 결국 창작을 하는 것은 창작자이며, AI는 그것을 보조하는 역할을 해야 한다"라며 산업 현장에서 AI 활용의 방향성을 제시했다.

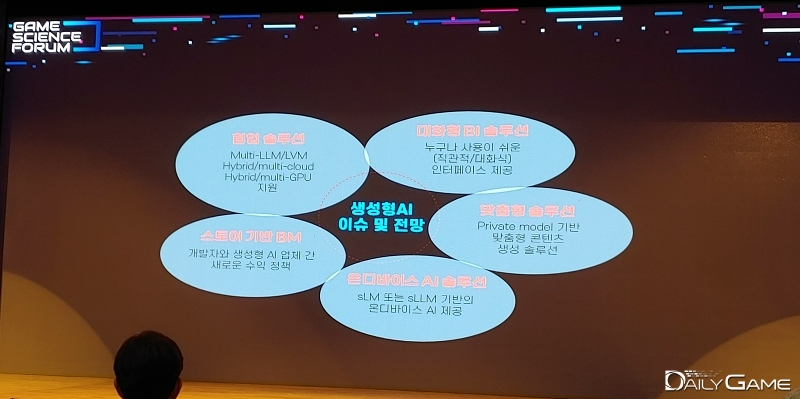

연세대학교 신원용 교수는 생성형 AI의 글로벌 트렌드와 기술 생태계 변화를 중점적으로 다뤘다. 그는 생성형 AI 시장이 단일 언어모델에 기반한 초기 단계에서 벗어나, 앞으로는 여러 언어모델을 동시에 활용하고 GPU·클라우드 자원을 복합적으로 운영하는 오케스트레이션 서비스가 주류를 이룰 것이라고 설명했다.

신 교수는 "앞으로는 하나의 언어모델이 아닌 멀티 언어모델, 멀티 GPU, 멀티 클라우드를 최적화해 오케스트레이션하는 서비스가 주류가 될 것"이라고 전망하며, 기업의 기술 전략뿐 아니라 연구자들의 협업 방식까지 바꾸고 있다고 분석했다.

이어 그는 또 "생성형 AI 툴을 서로 사고파는 장터가 이미 열리고 있다"고 소개하며 AI 산업 생태계가 빠르게 변화하고 있다는 점을 되짚었다. 그는 "아직은 초기 단계지만 특정 기업이 독점하는 구도가 아닌 다양한 솔루션이 교환되는 구조가 새로운 비즈니스 모델로 자리 잡을 것"이라고 말했다. 끝으로 그는 이러한 변화가 게임 산업뿐 아니라 콘텐츠 제작 전반에도 영향을 미칠 수 있다고 설명했다.

크래프톤 김도균 팀장은 실제 게임 제작 현장에서 AI가 어떻게 활용되고 있는지 현황과 사례를 소개했다. 그는 "게임 제작의 AI 전환은 미래가 아니라 현재 진행형이다. 2024년 기준 52%의 스튜디오가 AI를 활용하고 있고, 2029년에는 92%가 사용할 것으로 전망된다"라고 현황을 소개했다.

그는 AI가 단순히 개발 효율성을 높이는 수준을 넘어, 게임 제작자의 창작 과정에 실질적인 변화를 주고 있다고 강조했다. 김 팀장은 "AI는 워크플로우를 효율화해 업무 시간을 줄이고, 누구나 아이디어만 있으면 이미지를 생성할 수 있게 하는 등 개인의 역할을 확장한다"라며 "기획자와 아티스트가 직접 손으로 해야 했던 반복 작업이 빠르게 줄고 있다"라고 덧붙였다.

이어 그는 "결국 PD와 크리에이티브 디렉터는 창의적 아이데이션과 최종 의사 결정에 집중하고, 반복 업무는 AI 에이전트가 수행하는 구조로 바뀔 것"이라고 전망했다. 이는 단순한 기술 적용을 넘어 제작 파이프라인 전반의 패러다임 전환이 진행되고 있다는 뜻으로 풀이된다.

서삼광 기자 (seosk@dailygame.co.kr)