현행 '게임산업진흥에 관한 법률(이하 게임법)'은 2006년에 제정돼 아케이드 중심의 규정을 담고 있어 온라인과 모바일, 콘솔로 다변화한 오늘날의 게임 환경과 맞지 않는다는 지적이 끊이지 않았다. '바다이야기' 사태 이후 강화된 사행성 규제는 오히려 디지털 게임까지 옥죄며 '규제법'이라는 비판을 낳았다.

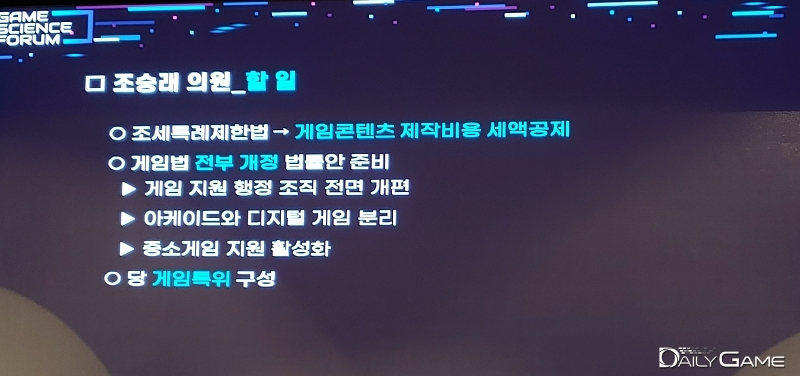

조승래 의원 역시 이를 문제 삼은 것으로 풀이된다. 지난 8월26일 조승래 의원실 최종길 보좌관은 '2025 게임과학포럼'에서 현행 '게임법'의 전면개정안을 준비 중이라고 소개하며 "2008년에 만들어진 현행 진흥 체계로는 23조 원 규모로 성장한 한국 게임산업을 담아내기 어렵다"라고 전면 개정의 필요성을 들었다.

전면개정안은 게임물관리위원회를 폐지하고, 게임진흥원 산하에 게임관리위원회를 신설해 아케이드 게임물의 사행성 관리·감독만 전담하도록 규정했다. 이는 게임물 관리 조직의 통합으로 효율적인 조직운영이 가능해진 다는 점에서 적지 않은 파급효과를 불러 올 것으로 기대된다.

게임진흥원은 한국콘텐츠진흥원의 전신이 부활한다는 점에서도 의미가 있다. 한국콘텐츠진흥원은 지난 2009년 5월에 한국게임산업진흥원 등 5개 기관이 하나로 통합돼 출범했다. 단, 각 콘텐츠 산업의 규모가 커지고, K컬처의 영향력이 커지면서 부담이 커진 상황이다.

특히, 게임은 한국 콘텐츠 수출의 50% 이상을 차지하고 있지만, 웹툰이나 애니메이션 등과 함께 관리되어 필요한 지원이 제때 이루어지지 않고 있다는 불만의 목소리가 높았다. 또한, 게임산업 전반에 걸친 이해도가 높은 전문가들이 진흥을 담당함으로써 실질적이고 적절한 시점에 지원이 이어질 가능성도 높아질 것으로 기대된다.

세액공제는 산업계의 재투자로 이어질 수 있다는 점에서 의미가 있다. 한국콘텐츠진흥원 연구에 따르면 게임산업에 세액공제를 도입하면 향후 5년간 약 2700억 원 규모의 경제 효과가 발생할 것으로 추산된다. 다만 구체적인 게임 제작비 세액공제는 토론회를 통해 산업계 전반의 의견 수렴 후 추진될 예정이다.

게임을 문화 콘텐츠이자 산업으로 명시하기 위한 변화도 포함된다. 법 명칭을 '게임산업진흥에 관한 법률'에서 '게임문화 및 산업 진흥에 관한 법률'로 변경하는 것으로, 문화비 소득공제 대상에 게임 이용료를 포함하는 내용도 담겼다. 게임을 단순한 산업을 넘어 문화예술로 인정하겠다는 상징적 의미를 내포한다.

이번 전면개정안은 김성회 의원을 비롯한 다수의 민주당 의원들이 공동발의에 참여하며 정치적 힘을 얻었다. 이는 활동 재개를 앞둔 게임특위를 중심으로 추진됐다는 점에서 눈길을 끈다.

관건은 국회 통과 여부다. 2020년과 2021년에도 두 차례 전부개정이 시도됐지만, 다른 현안에 밀려 상임위 소위조차 넘지 못하고 폐기된 전례가 있다. 다만 이재명 대통령이 'K-컬처 300조 원 시대'를 강조하며 게임을 포함한 콘텐츠 산업을 적극 육성하겠다는 의지를 드러낸 만큼, 이번에는 다를 것이라는 기대가 커진다.

다만 법안이 실제로 통과돼 시행되기까지 시간이 걸리는 만큼, 국회 논의 과정에서 변질되거나 후퇴할 가능성도 배제할 수 없다. 게임이 문화예술로서 제 자리를 찾고, 산업으로서 한 단계 도약하기 위해서는 이번 전면개정안이 국회 문턱을 넘을 수 있을지가 최대 변수로 떠오를 전망이다.

서삼광 기자 (seosk@dailygame.co.kr)